從畫電影海報到教國畫──河婆客蔡政達的故事

【圖/劉容貴;文/黃宣衛/中央研究院民族學研究所】

蔡政達的老家在廣東揭西。父親在故鄉務農,有種甘蔗做糖、也有做麵來賣。民國37年時,年僅10歲的蔡政達跟著父母與兩個弟弟一起來臺灣,原本是計畫去馬來西亞遊玩的,因為那裡有許多親戚,剛好有位住在花蓮豐田的親戚邀他們來臺灣,沒想到就此回不去了。

當年,蔡家五口人從河婆坐小船到汕頭,因為沒有船,只好在那裡先住半個月,到臺灣時因此沒剩多少錢。在臺灣是從高雄上岸,目的地是花蓮,想要坐火車再換船前往,但7月颱風期間沒船可搭,於是在親戚家又住了半個月。終於,結伴同行的3家人從高雄坐火車到蘇澳,聽說花蓮就在隔壁,想走路過去。不料到東澳已是黃昏,巧遇一位阿兵哥,詢問哪裡有地方可住,因語言不通,父親只好用寫的。阿兵哥說前面有一間房子, 3家12個人就借住在那裡,肚子餓了就挖蕃薯來吃。第二天繼續往前走,到了南澳,又晚了,問有沒有旅館,當地人說沒有,就帶大家去學校,同時告訴村長,村長很好,就讓大家去村人家晚餐,每一家帶一個人去吃。

3家人都是親戚,因為來玩沒帶什麼錢,就準備去跟豐田的親戚借,又因只有蔡政達的父親跟豐田親戚較熟,他的父親就從南澳走路去花蓮,走到花蓮時已是下午,在花蓮火車站要坐火車去豐田時,剛好遇見另一位親戚,親戚就帶他去南華,再從南華到豐田的叔叔那裡借錢。借到錢後,他父親又從花蓮走路回南澳。然後大家一起走路到蘇澳,再從蘇澳坐船到花蓮。

蔡政達形容當時他們就像難民一樣,因為回不去了,蔡家就此在南華定居。父親以做公路道工為生,母親則是家庭主婦。蔡政達在家鄉時有讀小學,是用客家話來讀。到臺灣後,12歲才又開始從3年級讀起。小學畢業後,家裡沒有錢可繼續讀書,只能去做賣冰棒、賣豆腐之類的童工。後來父親改為在壽豐做豆腐賣豆腐。此時蔡政達也認識了中美戲院老闆的畫畫師傅,他介紹蔡政達去中美戲院工作跟他學畫電影看板。蔡政達在電影院工作了2、30年,畫電影看板畫了10多年,後來當上經理。比較有空閒了,一個禮拜到台北兩次,跟蘇峰南學畫。電影不景氣後,他才離開戲院,開啟了他教國畫的生涯。

蔡政達說,花蓮有不少河婆人,大都是37年左右來的,住在吉安、鳳林、壽豐、富里等地。不過來臺灣時他還小,都是聽父親說的。父親有參加河婆同鄉會,蔡政達也曾經參加過屏東三山古廟的活動。他認為河婆客家話與臺灣客家話差不多,就是腔調有些不同。到臺灣後,語言會彼此影響,現在他都說臺灣的客家話了。

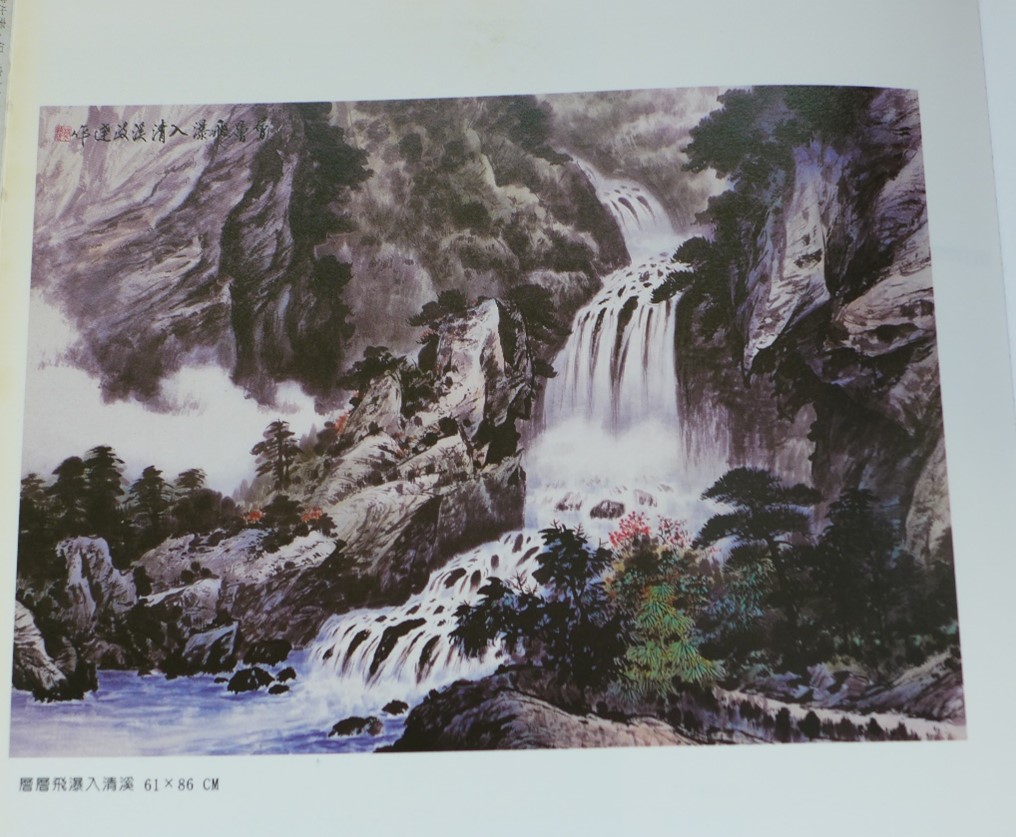

蔡政達的國畫