【文╱轉載自客家電視台】

日前一位高中女學生,因為家裡所養的小狗咬死了新竹客籍村民,所飼養的雞,遭求償一千元,憤而在臉書上,以窮酸、垃圾廢物等不雅字眼謾罵客家人,引發網友不滿、撻伐,儘管最後這位高中生表示歉意,不過時下年輕學子經常利用網路,散播情緒性字眼的現象,卻是不得不正視的社會問題。教育界學者就呼籲學校及家庭都應該,教導學子建立正確的群我觀念,唯有相互尊重及包容,才能塑造台灣成為平等共榮的多元族群文化的國家。

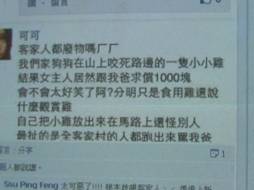

草地上馬路旁,都可看見雞在活動,這裡是新竹縣芎林鄉華龍村,客籍村民謝麗玲與丈夫,依靠養雞過生活,但日前有一名高中女學生,在臉書上指稱家裡養的小狗,咬死一隻村民飼養的觀賞雞,因為不滿飼主對父親的求償金額,在文中使用窮酸、垃圾等字眼批評客家人,因而引起網友撻伐。

東華大學民族系教授 施正鋒:「當你看到學生,放在網路上的時候,他把一個孤立的事件,無限上綱推到一個對不同族群的那樣的看法,而且這甚至是刻板印象,那表示說我們社會上,還需要教育的空間還滿大的。」

回歸到法律面,民法第190條明定,動物占有人之責任,如果動物損害於他人者,其占有人應負損害賠償責任,因此村民要求賠償,在民事規定中是合理的。

律師 徐宏澤:「如果說狗跑出去,把那隻雞咬死了,變成說是損害別人的財產,那損害別人財產的部分,變成說這隻狗沒有把牠看顧好,有了疏失造成別人的財產損失,原則上不會有刑事責任,但變成是說民事部分,有過失的部分,就可能要賠償這隻雞。」

而網路是公開平台,大家都有發言的權利,學者認為也許是學生,一時的發洩情緒,沒想到引起大家的注意,因此應該加強學生面對人群,與人溝通的能力,並學習尊重各族群。

政治大學教育系主任 湯志民:「我覺得語言的應用是要多練習,還有對別人的尊重,變成涉及到社會的價值觀,還有學生的價值觀,這樣的培養,可能都需要經過一些教育的課程,才能慢慢的教育孩子說,對別人的尊重在講話當中。」

台灣是個多元族群的社會,身為台灣公民,都享有言論自由的權利,但隨著網路普及傳播快速,未來應該教育年輕學子,如何在自我言論與個人情緒中拿捏妥當,並不涉及歧視,或對各族群有刻板印象,兼容並蓄,才會使得社會上呈現多元族群的文化風貌。

資料來源:http://web.pts.org.tw/hakka/