【文、圖╱黃文斌 (國立中央大學客家語文研究所研一生)】

一.移民背景

1895年,日本侵佔台灣後,其治台政策為「農業台灣-工業日本」,即要急發展台灣的各項農業作物,支持日本國內的需求,厚植其國力,作為日後繼續侵略中國及亞太地區的戰略資本。鑒於台灣南部廣大平原較缺水,北部則水源較豐,故制定「中南部—蔗糖業,北部—稻米」的發展主軸。

1900年,台灣糖業株式會社成立,將全台劃分為五十多個糖業區,各區陸續設立製糖廠。

1902年,頒佈「糖業獎勵規則」,鼓勵農民大量種稙甘蔗。後又頒「採收區域制」,嚴禁甘蔗跨區運送及私製紅糖等必需品。由於糖廠剝削嚴重,遂有後來的「三個保正八十斤」殘酷笑話及1925年「二林蔗農抗爭事件」爆發。

1908年(明治35年) 由日退休內閣大臣愛久深直哉主持,獲時任殖民總督兒玉源太郎協助下,在彰化二林區成立「三五公司」(以該年明治年號命名,強徵地2,026甲,後擴增至2,600甲)設立「源成農場」(感謝總督恩助命名)及大型糖廠,大量種植甘蔗。同年招募127戶日人協助,但因不慣工作辛苦,且水土不服,未幾日人多離台,但留下主要幹部。原被徵收地主及附近福佬人被迫害,多採取不合作態度,紛紛他去。日人無奈,即轉而向吃苦耐勞的客家人動腦筋。遂向北部新竹廳(桃竹苗)招募客家人移民至該地,從事甘蔗種植採收工作。最初招募條件甚佳,有「犂耙轆(Chuk)牛(股)宿舍一概好,只有脯娘自家討」一說,遂吸引不少人客家人移入。

二.移民狀況

1908~1910年期間,客家二次移民,大多來自中壢、平鎮、楊梅、湖口、竹東、苗栗獅潭等地,其移入區域跨越今彰化縣二林、竹塘、埤頭鄉,被稱「源成七界」(七個地段,目前約11里),當時移入人數統計有600餘戶,約2200餘人。

移民特性多傾向團結保守,刻苦勤儉,與四周福佬人和平相處,並學習福佬話,努力保持客家傳統。台灣光復後,政府實行「耕者有其田」及「公地放領」政策,這些原為佃農的移民,即升格為地主,除少數回移原鄉外,大多續耕作至今。依據民國95年二林鎮公所調查,該鎮仍有約2800人能操客家話,占全鎮人口約4.8%。

三. 信仰中心-醒靈宮

1908年,獅潭人蔡丁財等17人應徵源成農場時設立醒靈宮,該廟位於竹塘鄉民靖村金山路,歷經三次整修,始有今日規模(如下附圖1),其奉供三恩主—文衡帝君(關公)、孚佑帝君(呂洞賓)、司命真君(灶君張宙)。另於廟旁附設「惜字亭」(如下附圖2),題字「聖蹟」及「禮義廉恥」,後又增設大成殿 (孔子廟),鼓勵子孫向學。

四.移民現存問題

•語言文化斷層嚴重,第三、四代年輕族群五、六十歲以下,多操福佬話及國語。

•客家意識日漸淡薄,如台灣其他地區一般。

•糖廠關閉後,多改種稻或其他作物,但仍面臨各項農業困境。

五.目前作法

-- 社區大學:推行客語及提醒客家文化消失危機意識,唯效果有限。

-- 農作:推廣種植葡萄、嫁接梨、園藝農作等。

(攝於2009年12月9日)

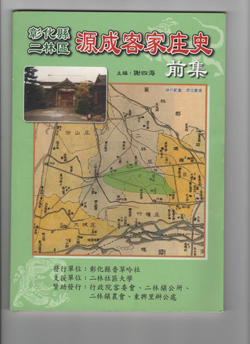

資料來源: 1. 彰化縣二林區「源成客家庄史」, 彰化縣香草吃社發行。

2. 「二林蔗農抗爭事件」,台灣二林蔗農事件文化協會發行。